善女龍王•雷電神社

- 加藤眞由儒

- 2025年8月1日

- 読了時間: 7分

更新日:2025年8月26日

今年の3月、秘書の誕生日に合わせて常宿させていただいている秩父和同の温泉を予約し、ささやかなお祝いをさせていただきました。

川口は駅から事務所に向かう街路樹の桜が満開になっています。早咲きと言われている密蔵院の安行桜はどうなっているでしょうか。

日曜日とは言え昼近くに出発すると、交通量はさほど多くはなくすんなりと長瀞までやってきました。

秩父はまだそこまで季節が進んでおらず、梅が散りかけて桜の蕾はまだ膨らんではいませんでした。心配していた花粉の量は川口とそんなに違いはなく、逆に都会の飛散量が年々増えていて心配になります。いつも鼻水は出しっぱなし、涙も出まくりの秘書もさすがに対策を考えて、今年は早々と内科を受診していました。

以前お邪魔した美の山公園山頂近くに龍神様を祀っている神社があると知り参拝に向かいました。

相変わらずの細い道で対向車が来ないかドキドキしながら進むと山頂近くの脇道に「善女龍王 雷電神社」と言う赤いのぼりを目にしました。それがなければ見落としてしまいそうな場所にぽつんと社標が寂しそうに佇んでいます。

その先にそこだけ切り取ったように派手な赤色の鳥居が目を惹きます。参道と言うよりけもの道と言った感じでしょうか。このような山奥では管理する方も常駐しておらず、ゴミも散乱していて少し悲しい気持ちになります。

【善女龍王•雷電神社(ぜんにょりゅうおう、らいでんじんじゃ)は皆野椋神社(むくじんじゃ)が管理をする無人の神社です。皆野駅から徒歩で約1時間弱の山の中にありますが、皆野椋神社は皆野駅から徒歩10分の場所にあります。普段は無人の善女龍王·雷電神社も毎年6月8日の例祭には皆野椋神社の宮司さんらが訪れ例祭を執り行います。

ご祭神である善女龍王は八大龍王のひとり、沙掲羅(しゃがらりゅうおう)の三女で、平安時代この地方で日照りが長く続いた際、真言宗の僧•歓喜坊(かんぎぼう)が雨乞いの修法により北インドから善女龍王を呼び寄せ、そして善女龍王が大雨を降らせ、これが恵みの雨となって多くの人々を救ったと伝えられています。現在の社殿は、平成6年に建てられたもの。かつての社殿は明治15年にこの地方を襲った大火事によって消失してしまったといいます。

善女龍王は「五穀豊穣」•「降雨祈願」•「商売繁盛」、

合祀されている雷電神社は「雷避け」•「災難除け」のご利益があると伝えられています。

財界人には善女龍王を信仰する人も多く、あのパナソニック創業者•松下幸之助氏もその一人です。松下幸之助氏は、私邸として利用していた光雲荘に善女龍王を祀っていたとされています。”経営の神様”と呼ばれていた松下幸之助氏が信仰していた事から、ビジネスでの成功を願う人も善女龍王神社への参拝に多く訪れます】(「開運!秩父札所巡り」HPより)

また別の記事では真言宗の開祖であるあの空海も深く信仰していたと記載されています。

八大龍王とは、雨乞いや海難など水に関する神様8人の総称で、法華経に登場する竜族の天竜八部衆の一員です。

【八大龍王(はちだいりゅうおう)】は天龍八部衆に所属する竜族の八王。法華経に登場し、仏法を守護する。古代インドでは「ナーガ」と言う半身半蛇の形であったが中国や日本を経て今の竜の形になった。一般的に次の順に番号が振られている。1.難陀(なんだ)龍王。(歓喜)跋難陀の兄 2.跋難陀(ばつなんだ)龍王。(亜歓喜)。3.娑伽羅(しゃがら)龍王。(大海)。法華経に良く登場する「前女龍王」はこの龍王の八歳の大三王女である。4.和修吉(わしゅきつ)龍王。(宝) 日本では「九頭龍王」(くずりゅうおう)と呼ばれている。5.特叉迦(とくしゃか)龍王。(多舌、視毒)6. 阿那婆達多(あなばだった)龍王。(清涼、無熱脳) 7.摩那斯(まなし)龍王。(大身、大力)8. 優鉢羅(うはつら)龍王。(青蓮華)美しい目に例えられる。

【八大龍王を祀る社寺】昔から雨乞いの神様として祀られ日本各地に八大龍王に関しての神社や祠がある。

•宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸の天岩戸神社から東南 1km程の所、永の内有富(ありずみ)集落に 八大竜王水神社が、さらに北に1km程の馬生木(もうぎ)集落にも「八大之宮」の名の社がある。

•宮崎県日向市日向岬米の山、日向岬の最高所海抜192mの「米の山展望所」の西側に八大龍王の石碑がある。

•秩父今宮神社には、八大龍王宮がある。

•三重県伊勢市の金剛証寺には鬼門を塞ぐ八大龍王が祀られている。

(Wikipediaより)

また忘れがちですがここは「雷電神社」として鳴雷神(なりいかずつの神)を合祀しています。

【雷電神社(らいでんじんじゃ)】は群馬県邑楽郡板倉町板倉にある神社。主に関東地方に点在する「雷電神社」「雷電社」の総本社格であるが、他の雷電神社と区別する意味で板倉雷電神社(いたくららいでんじんじゃ)とも呼ばれる。茨城県水戸市の別雷皇太神、つくば市の金村別雷神社と並ぶ関東三雷神社の一社とされる】(Wikipediaより)

しかし、雨乞いとして善女龍王を勧請し、雷除けの神様を合祀したのは雨乞いで降った雨が発雷伴った豪雨でそれを鎮めようとしたのか、また雷電神社は農作物への恵みの雨をもたらす神様として信仰されているので、重ねて雨を願ったのか、いずれにしても当時の様子を思い馳せると様々なドラマが浮かび上がってきます。

まず感じたのがなぜこんな山奥に神社がと言う事です。ほぼ美の山公園山頂近くです。寺院は仏教の出家者が起居し、修行を行う場として利用していますが、人々の多く集まる場所には瞑想に邪念が入ってしまう事から、静かな山林に建てられることが多かったようです。また高台から仏様に見守られると言う観点から一望できる場所に建てられたとも言われています。鎌倉時代あたりには戦勝祈願の拠点としての役割もあったとされています。それに対して神社は神道の信仰に基づく祭祀の場として建てられていますが、古代の人々は大木や巨石、山や鳥など自然の中に神様が宿るのであり、ご神体として崇拝し、感謝をして過ごしてきました。このような背景から自然の多い山中や海辺、川沿いに神社が建てられたと言われています。

善女龍王神社も歓喜坊が修行の場としていたのでこのような山奥に建てられたのでしょう。

あと、雨乞いの成功を喜び、祠を建てて始まった神社がとても多いと思いました。先日伺った世田谷の蛇窪神社もそうでしたし、京都の貴船神社も「雨乞いの社」と呼ばれており、「雨乞祭」が例年3月9日に執り行われています。

ここ秩父で大勢の人たちが歓喜坊の雨乞い成功によって助かったのでしょう。

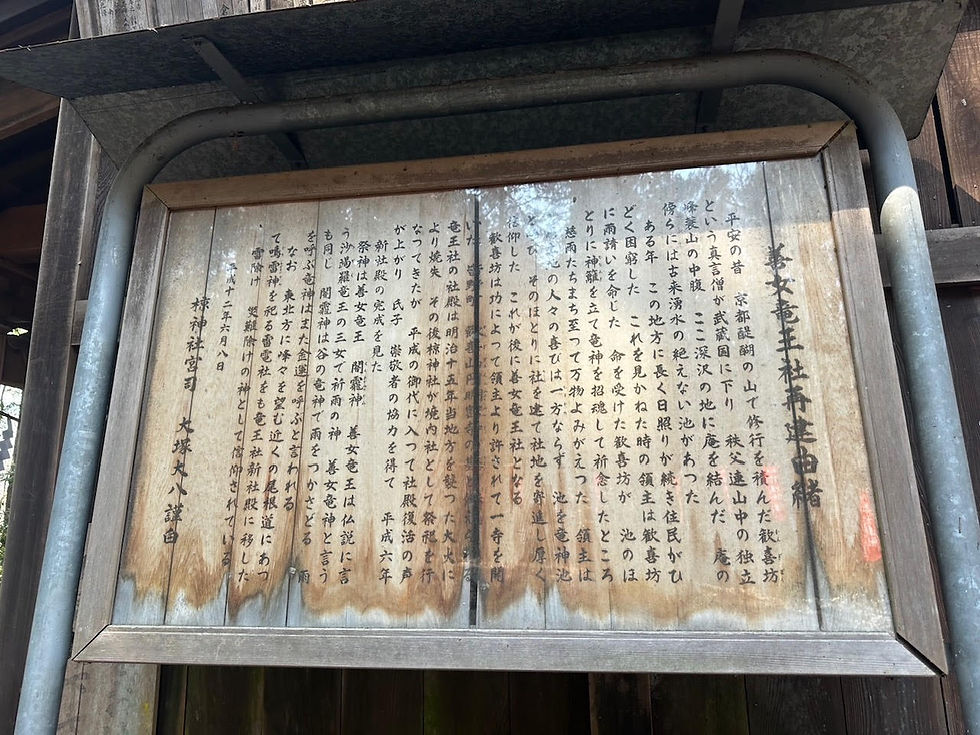

赤い鳥居の先には平成6年に建てられたと言う社殿が横向きにあります。簡単な木造の社殿ですが、手前にある由緒書きは相当年季が入っていて文字が滲んでいます。

左に回るとまた木の鳥居がありその先に社殿が扉を開けたまま建っています。一般的な神社のように仰々しく祭壇を仰々しく飾るわけでもなくただ岩の上に神棚が2つ鎮座していました。

この岩は一見すると御神体と思いがちですが、どちらかと言うと台座的要素が強くそれ自体にパワーが宿っていると言う事はありませんでした。

ただこの素朴な本殿や周りの施設にはとても良いマッチした素材だと思いました。

実際に参拝させていただいて感じたのは地下を流れる水の清らかでパワーがとても強い事でした。

その力がここ美の山全体を地中から揺るがすほどです。その地下水がここ「龍神池」に湧き出て、そこからまた麓の町に流れ込んでいるようです。龍神池には善女龍王が住んでいると言われていますが、確かに当時天地を揺るがすようなパワーを放出した名残が感じられます。じっと集中していると当時の歓喜坊の必至の祈りと、人々の雨に喜ぶ姿が浮かんできます。

ただ残念なのはこの神社が無人のためになかなか整備が追いつかない事です。私たち参拝者はありがたいお力を身体に充電させていただいた後は、訪れた時よりさらに綺麗にその場を後にするように心がけたいものです。

かの空海や松下幸之助氏も信仰している神様です。

皆さんにたくさんのご加護が訪れる事を願っています。

世界が平和でありますように。